Первая публикация поэта – далеко не всегда осуществившаяся мечта: иногда поэт ее стыдится (если не сразу, то впоследствии), иногда – недоумевает, почему это вообще напечатали, а иногда просто ничего об этой самой публикации не знает. Во Всемирный день поэзии 23 поэта поделились с нами историями о своих первых публикациях – трогательными, смешными, а иногда и трагическими. Огромное спасибо Дмитрию Воденникову, Михаилу Айзенбергу, Сергею Гандлевскому, Льву Рубинштейну, Алексею Цветкову, Максиму Амелину, Евгению Бунимовичу, Даниле Давыдову, Юлии Идлис, Александре Петровой и всем-всем участникам этой очень важной для нас подборки.

Своей, по-существу, первой полноценной отечественной публикацией я обязан счастливому стечению обстоятельств. Причем о подобном везении, пока оно не случилось со мной, я только в книжках читал и то с недоверием: уж больно неправдоподобно-складно все эти книжные удачи выглядели. Но вот поди ж ты. Я не был знаком с Гией Маргвелавшвили, одним из редакторов «Литературной Грузии», не приносил и не посылал в этот журнал стихов; они попали туда без моего ведома через третьи руки, как я выяснил уже задним числом. Меня, понятное дело, приятно огорошила публикация, но не меньше тронуло то, как старорежимно-естественно, не по-советски – без нудной многолетней очереди, без принудительной правки, сдобренной редакторской демагогией, без обязательного мажорного стишка-«паровоза» – моя подборка увидела свет. От избытка чувств я даже отправился в Тбилиси – знакомиться с Г. Г. Маргвелашвили и благодарить его. Дело было, кажется, в 1983 году. (Сергей Гандлевский)

Мне было лет 15. Я только что начал писать стихи и был о себе очень высокого мнения. И я ходил в литстудию Запорожского Дворца металлургов. Ее руководитель отдал мое стихотворение из 16 строчек в областную газету. Стихотворение было какой-то совершенно слюняво-сентиментальный позор. Его урезали наполовину и таки напечатали, заплатили 4 рубля, огромные по тем временам деньги и мой первый заработок. Все во дворе и школе знали о моем триумфе. Так я стал знаменитым и богатым. (Алексей Цветков)

Это была публикация в «Знамени». Большая подборка, которая мне не нравилась: редактор зачем-то вместе со стихами, которые я назвал бы своими, настоящими, опубликовал и предстихи, ученические. Мне до сих пор жаль, что половина этой подборки была опубликована. (Дмитрий Воденников)

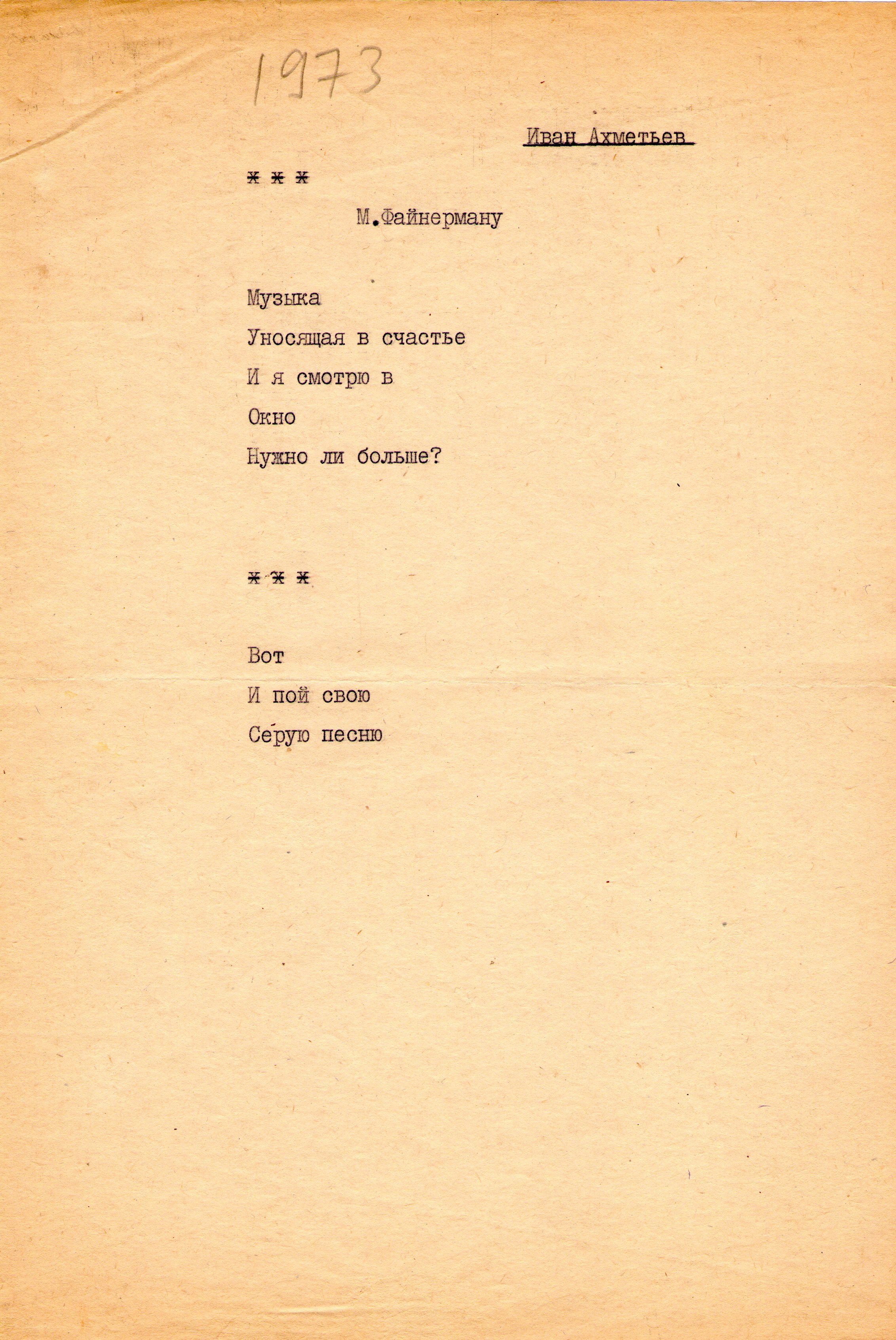

Моя первая публикация произошла в 1973 году. В 1972 мы познакомились с Мишей Файнерманом и стали общаться. Надо сказать, что у него уже была пишущая машинка, а у меня еще нет. Ну и мы обменивались стихами: Миша обычно напечатанными, а я как-то так, устно или рукописно. И однажды ему что-то особенно понравилось, и он попросил повторить (вроде бы по телефону), а потом, когда мы встретились, вручил мне лист А4 с напечатанными им двумя стихотворениями. И у меня было полное ощущение, что вот меня опубликовали. (Иван Ахметьев)

Я посещал литстудию, которой руководил поэт Юрий Михайлик. Как-то раз я читал ему свои стихи на Приморском бульваре. Юра торжественно сказал мне «совершенно великолепно» и отослал в редакцию газеты «Комсомольская искра». Они опубликовали два моих стихотворения. Мне было 18 лет. Это были очень слабые стихи — я никогда не публиковал их в дальнейшем и не читал вслух. (Борис Херсонский)

Первая моя публикация была какой-то двойной и разноплановой: в 1974 году почти одновременно были опубликованы мои стихи в иерусалимском журнале «Менора» и статья в московском журнале «Театр». Стихи передал в журнал мой друг Леонид Иоффе, к тому времени житель Иерусалима. А московская публикация была следствием интриг другого моего друга Зиновия Зиника, тогда еще москвича. Зиника очень раздражала моя полная инертность, и он, случалось, рывком вытаскивал меня из этого приятного состояния. (Все думаю: как бы сложилась моя судьба, если б он тогда не уехал? А его судьба?)

По наказу Зиника я должен был прийти в редакцию «Театра» и спросить Демидова. На эту фамилию отозвался худощавый человек с нервным лицом, черными блестящими глазами. В движениях что-то ловкое, обезьянье. Казалось, что даже сидя на месте, он быстро двигается. Демидов с трудом припомнил недавний разговор с Зиником и с профессиональным любопытством посмотрел на человека, откровенно ответившего «ничего» на вопрос «что вы можете предложить редакции». От нелепого посетителя нужно было избавляться, а на столе валялась книжка «Художники театра о своем творчестве». «Попробуйте написать рецензию».

Что такое рецензия, я представлял смутно, просто написал, что я думаю о сценографии и театре вообще. До того я на эти темы вообще не думал, а тут выдался случай задуматься. Получилось немало, страниц двадцать пять.

Отнес, недели через две пришел за ответом. Вошел в большой зал, где тогда размещалась редакция. И тут мне показалось, что все люди, сидевшие в зале, разом встали и пошли мне навстречу. На самом деле встали два человека и еще несколько поднялись случайно по собственной надобности, но впечатление было сильное. Если честно – незабываемое.

Уже потом я узнал, что мой текст прочитал самый заслуженный, даже легендарный член редколлегии театровед П.А.Марков и отозвался в том смысле, что такую статью он ждал всю жизнь. Никто ничего толком не понял, но все засуетились и потом еще года два смотрели на меня с ожиданием.

Тут есть какая-то загадка. Часто ли члены редколлегии (не редакции) читают еще не принятые к печати статьи авторов с улицы? Ответ очевиден: никогда. Но Марков вдруг взял (где, кстати?) и прочел.

Чудится в этой истории какая-то булгаковщина, чертовщина. И, кстати, неспроста: в «Театральном романе» имеется такой персонаж – Миша Панин. Это и есть Павел Марков, он был тогда завлитом во МХАТе, у Станиславского.

Публикацию статьи сопровождала маленькая мутная фотография с искаженными пропорциями лица, не похожая не только на меня, но и на человека вообще. Тем не менее я пару раз ловил себя на смутном (как фотография) ожидании: не оборачиваются ли на улице?

Лет через десять я перечитал эту статью: она ужасна. (Михаил Айзенберг)

Насколько я помню, моя первая публикация случилась в 1979 году, и случилась она, разумеется, не на просторах Родины чудесной. Первая публикация была в первом же номере журнала «А-Я». И это был даже не целый текст, а его фрагменты, хотя их было довольно много. Эта публикация была как бы одной из иллюстраций к известной статье Борис Гройса «Московский романтический концептуализм». Потом были и другие публикации – в Германии, Франции, еще где-то – по-русски (в эмигрантских изданиях) и в переводах. А первые публикации на родине произошли ровно десять лет спустя, то есть в 1989 году. Я пишу во множественном числе, потому что несколько публикаций случились практически одновременно. Но самой первой из них, если я не ошибаюсь, была публикация в журнале «Литературное обозрение». (Когда вскорости возник журнал «Новое литературное обозрение», НЛО, просто «Литературное обозрение» стали называть «старым», а потом оно и вовсе как-то незаметно исчезло.) И эта публикация, точно так же, как и в «А-Я», служила как бы иллюстрацией к статье Андрея Зорина, посвященной моей скромной персоне. Это был, кажется, единственный способ напечатать поэтический текст. В общем, там была статья и несколько моих текстов. Любопытно, что вся эта публикация, включающая тексты и статью о них, называлась так: «Лев Рубинштейн. Из неизданного». Что с одной стороны отсылало к чему-то безвременно музейно-посмертному, с другой же стороны было чистейшей правдой. (Лев Рубинштейн)

Моя мама без малого три десятка лет проработала в советском издательстве «Книга» редактором, и значительная часть ее работы проходила в моем детстве у меня на глазах, потому что графики сдачи книг были довольно жесткие, и работу приходилось брать домой на вечера и выходные. Можно сказать, что занятия переводом я унаследовал от бабушки, литературоведением – от никогда не виденного деда, а уж редактурой – от мамы. Большинство маминых книг носило научно-популярный характер, но доля научности была в них достаточно высока для того, чтобы нередко требовался именной указатель, на возню с которым не очень-то было время. И когда мне исполнилось, кажется, одиннадцать, маме пришла в голову гениальная идея приспособить к составлению этих указателей меня. Года за три я составил указатели имён к семи или восьми книжкам, включая очередные книги Льва Разгона и Натана Эйдельмана, монографию о Гутенберге возлюбленной Гумилева-сына Натальи Варбанец и т. п. – ну, понятное дело, масштаб фигур я тогда оценить не мог. Имя составителя при этих указателях есть, кое-где даже с обоими инициалами, и большинство авторов не поленилось надписать мне отдельный экземпляр вышедшей книги, так что для меня это, конечно, были полноценные публикации, причем в жанре, по которому я потом много лет тосковал – пока пять лет назад дело не дошло до издания моей собственной филологической монографии, к которой я с наслаждением составил здоровенный, длиной со все мои детские вместе взятые, именной указатель. (Дмитрий Кузьмин)

Когда я учился в Литературном институте, частное издательство «ПИК» в конце 1991 года проводило конкурс среди студентов на получение Мандельштамовской премии-стипендии. Кто-то подал туда мою подборку, и мне эту премию присудили, уж и не знаю, за что: стихи были так себе, незрелые и еще совсем не мои. Но премия помимо 1800 рублей – довольно приличной тогда суммы – предполагала и публикацию в «Московском комсомольце», у которого был чуть ли не трехмиллионный тираж. Денег на руки не выдали, а пристегнули к стипендии по 150 рублей в месяц, так что основную часть съела инфляция 1992 года, а вот стихи в газете вышли, кажется, в начале марта. Тогда там работала Юля Рахаева, которая и готовила публикацию. Наверно, это было каким-то испытанием молодого человека на прочность – и большие деньги, и безумный тираж, которого современному стихотворцу не набрать и за десять жизней. (Максим Амелин)

Моя первая публикация (два стишка, которые я впоследствии, конечно, никогда не включала ни в какие сборники) под псевдонимами Натальи Якушкиной и Ксении Викторовой) появилась в 1988 году в мой день рождения 30 апреля в тартуской газете «Вперед» – сюрприз, который решил мне сделать ответственный за ее выпуск Дмитрий Кузовкин. С замирающим сердцем, скрывая свой непомерный интерес к ответам, я спрашивала своих друзей и приятелей между делом, а как им, кстати (и не кстати), показались эти текстики, и они, не догадываясь о моем авторстве, говорили кто что горазд про всех шестерых поэтов. Кроме моих, там были стихи еще четырех авторов, одного из которых я прекрасно знала, а трое (?) других, возможно, тоже воспользовались вымышленными именами. Один из моих стишков начинался словами «Ага, весна, ну вот тебя мы и поймали» и заканчивался так: «где каждый окончательно свободен без подозрений паспортов и родин войдет в окно не предъявив билет и на руке ловящей оставляя лишь влажный свет». «Поэтическая страница» была четвертой и последней. На второй же, никому из нас не интересной серьезной странице, была статья под названием «Нужны конкретные дела», которая рассказывала о встрече с бригадиром сантехников и о партийном собрании домостроителей накануне первого мая. Неброские контрасты уходящей (о чем мы все-таки тогда до конца не подозревали) эпохи. (Александра Петрова)

Свой первый грант я убил и съел в девятнадцать лет.

И когда мы поняли, что почти всё потеряно,

то на оставшиеся деньги

издали коллективный сборник стихов.

Один из его авторов выращивал в шкафу грибы

и писал похабные романы в духе Уэльбека,

а потом его залечили галоперидолом,

и теперь он торгует георгиевскими ленточками.

Другой его автор стал известным коллаборантом

и, может быть, даже имеет медаль за аншлюс.

Ещё один автор изобретает лекарство от рака в Париже

и печатается в Nature, но считает, что наука –

это не так весело, как литература.

А я, пожалуй, придерживаюсь противоположного мнения.

(Павел Гольдин)

Вопрос, что считать первой публикацией. Первые самиздатские сборники – прям-таки распространявшиеся и даже на презентациях каких-то продававшиеся – мы делали с Алексеем Корецким, Максимом Волчкевичем и другими товарищами из Содружества «Между-речья». Там были всякие мои юношеские стишки, по-моему, не очень даже стыдные. В «легальной печати» первая публикация в журнале «Новое время», где тогда работал мой тогдашний же приятель прозаик Игорь Рябов – он предложил попробовать себя как критика, и я начал критическую карьеру с рецензии на книгу стихов Кароля Войтылы (т.е. папы Иоанна Павла II) в переводах, кажется, Андрея Базилевского. Рецензия была никакая, но зато планка, планка-то! Ну и первые два стишка «под ISBN`ом» напечатал Дмитрий Кузьмин в странном сборнике «Поэты в поддержку Григория Явлинского» (какового я никогда не поддерживал) – под выборы 1996-го года; сборник был ну совсем не политических ни одним местом стихов (тогда еще не было нынешнего пробуждения политического в поэзии). Согласен, что набор премьерных публикаций вполне безумен, но он, как мне представляется, вполне содержит в себе все особенности моей дальнейшей литературной, кхм, биографии. (Данила Давыдов)

Первая моя публикация – три каламбура в 1979 году в газете «Московский комсомолец».

Я зашел туда по другому поводу – для разговора о том, чтобы что-то для них написать. Общение было милым, они предложили сочинить фельетон из студенческой жизни (я тогда был студентом филфака МГПИ), у меня ничего не получилось. На этом общение с «МК» закончилось. Но во время беседы с дамой-завотделом в комнате была еще какая-то автохтонная девушка, а на столе лежал листок с принесенными мной каламбурами. (Это был попутный продукт юношеского бурного литературного процесса: я писал от четырех до шести стихотворений в день, а когда «не шло» – комбинировал каламбуры, чтобы не оставалось чувства бесцельно прожитого дня.) Заглянув в листок, девушка хмыкнула и, не сказав ни слова, куда-то с ним убежала. Как выяснилось, она положила этот листок на стол редактора юмористической колонки. Через неделю-другую раздался звонок от художника Эстиса, двоюродного дяди, он сказал: «Поздравляю, загляни в последний номер «Московского комсомольца».

Напротив нашего дома на Ленинградском проспекте, метрах в ста от метро, был газетный стенд. Там я и выкурил на ветру под дождиком свою явскую «Яву» у первой в жизни типографской публикации. Редактор выбрал три «ослышки» – так этот жанр назывался в газете: «тахтичная женщина», «с места в карьеру» и «на лавсан и зверь бежит».

Первая публикация стихов случилась только через несколько лет в подпольном рок-журнале «Эхо», в его первом номере в апреле 1982 года. Что там было, не помню… (Александр Бараш)

Всем известно, что СССР был отгорожен от мира наглухо, но именно в МГУ иногда попадались студенты и аспиранты из других стран, среди которых выделялись латиноамериканцы – свободные, веселые, темпераментные, безбашенные. С ними всё было легко: гулять, дружить, влюбляться, петь красивые песни – всегда о любви, всегда о революции…

И вот меня, московского еврейского мальчика из профессорской семьи, студента мехмата МГУ и прихожанина университетской литературной студии Игоря Волгина, ненадолго, но резко понесло в латиноамериканскую левацкую романтику с воспаленным взором Че Гевары на груди.

А тут случился сентябрь 1973-го года, военный переворот в Чили. Вроде – на другом краю Земли, но чилийские студенты были друзьями-приятелями, были рядом. У меня тогда и подружка была чилийка, так что далекий и абстрактный переворот отозвался эхом, чем-то совсем личным. Я читал свой чилийский цикл, другие тогдашние мои стихи в студенческих аудиториях, в комнатушках общежития, читал на вечерах, на митингах…

Недолго читал, вскоре всех разогнали. Но в тот момент сошлось всё разом: и университет, и любовь, и бунтарство, и чилийская трагедия, и мне осьмнадцать лет, и я читаю стихи, и все вокруг молодые, и все внимают…

А тут еще напечатали мои стихи, включая, конечно, чилийские, – и не где-нибудь, а в «Новом мире», и с них даже номер начинался…

Я получил первый гонорар – весьма солидный, кстати. Это был шок. Я принял свой первый гонорар именно что в диком приступе жеманства. На меня это правда тогда сильно подействовало – деньги за стихи, что-то нечисто. И я всё одни махом спустил, точнее – двумя махами: всем дурацких подарков понакупил, а сдачу с друзьями пропил.

И вот тут я отчётливо помню, как однажды чаевничал в одном старом московском доме.

Все тогда читали «Новый мир», видели эту публикацию, и бабушка хозяйки – сухонькая интеллигентная старушка, отсидевшая свое в лагерях, с беломориной в зубах, выпустила едкий дым и так ласково мне сказала: «Знаете, Женя, по-моему, это хорошие, искренние стихи, и вы там говорите какие-то вполне искренние вещи про чилийскую трагедию, про концлагеря… Но как-то всё-таки немного странно писать про тамошние концлагеря, когда есть свои…»

И налила мне крепкого чаю в фамильный костяной фарфор.

И что-то меня бабахнуло по башке.

И левачество вскоре прошло, как диатез. (Евгений Бунимович)

Мою первую публикацию сделал мне мой брат. Мне было, наверное, лет семь, а ему – лет 12. Я придумала сказку, которая называлась «Дочь Солнца». Брат перепечатал ее на отцовской печатной машинке в четырех или пяти экземплярах, заставил меня нарисовать обложку (или мы вдвоем рисовали обложки, не помню), после чего в каждую копию вписал название, ФИО автора и выходные данные, включая ISBN, который передрал из какой-то книжки в родительской библиотеке. Это был мой первый тираж. Стоимость каждого экземпляра брат установил в 5 копеек и втюхал их все родителям. Никаких авторских отчислений я, разумеется, с этой сделки века не получила. (Юлия Идлис)

Я начал писать стихи в 8 лет (что послужило этому причиной — отдельная история) и был отдан в детскую литературную студию «Жизальмо», которая на много лет стала для меня вторым домом. Находилась студия в Российской государственной детской библиотеке, в комнате с совершенно правильным названием «Комната любимых занятий», и одна из стен этой комнаты была отдана под стенд (вернее, стол и шкаф) с публикациями студийцев. Не то чтобы я этому завидовал, но понял, что публикация — это то, что делает тебя частью корпорации. А жил я в Подмосковье, в поселке Ильинский рядом с городом Жуковский, а в Жуковском выходила газета «Жуковские вести», а при «Жуковских вестях» было детское приложение «Рыжий кот». В этот-то «Рыжий кот», уже не помню, каким точно образом, было отдано мое новейшее произведение — абсурдистский рассказик в духе Хармса, которым я в ту пору (мне было уже 9) страшно увлекался, причем не детскими рассказами, а вполне себе «Вот какие огурцы продают теперь в магазинах» и «Машкин убил Кошкина». Про рассказ помню только, что там действовал человек по имени Хуа-Ля-О-Василий и что там электричка вставала на дыбы. В общем, его опубликовали в «Рыжем коте» — и даже с иллюстрацией молодой художницы Лены Радишевской, с которой я потом подружился, насколько позволяла восьмилетняя разница в возрасте. В «Рыжем коте» я после этого публиковался много раз, а с рассказом про Хуа-Ля-О-Василия вышла совсем смешная история: экземпляр газеты был послан в Америку моим дяде и тете. Тетя, славистка Кэтрин Таймер-Непомнящи, специалистка по литературе русской эмиграции, при встрече показала эту газету Андрею Донатовичу Синявскому, и он даже, как мне передавали, сказал о Хуа-Ля-О-Василии доброе слово. Это дало мне повод через несколько лет цинично шутить, что «старик Синявский нас заметил». (Лев Оборин)

Первая публикация – первый номер «Вавилона». 1992 год. Ну это как первая виза в паспорте. И уже нельзя было в шутку сказать о себе, не имевшем до этого публикаций, «великий мастер не оставляет следов». След, да, вот он, на полке стоит… (Андрей Сен-Сеньков)

Первой была публикация в израильском журнале «Народ и земля» под редакцией Феликса Дектора. «Они взяли то, что было… У меня был такой цикл «Песенки о любви для еврейских детей» и «Песенки о смерти для еврейский детей». Два цикла. Говорят, это было когда-то опубликовано, был такой подпольный альманах «ЛЕА» – «Ленинградский еврейский альманах», там это и было напечатано почти сразу после нашего отъезда [из СССР в 1988 году]. Сама я даже не видела этого выпуска. Феликс взял часть этих циклов и еще какие-то мои ленинградские стихи и опубликовал их. Но сейчас мне пришло в голову, что по-настощему первой была как раз та полумифическая публикация в «ЛЕА». Даже не важно, действительно ли она была или нет (я-то этого номера так и не увидела никогда), но по ощущению она безусловно была и значила для меня очень много. (Гали-Дана Зингер)

Утро: сборник стихов и прозы победителей городского литературного конкурса «Творчество юных-91». Санкт-Петербург, 1992. Сдано в набор 27.03.92. Подписано к печати 28.08.92. Тираж – 2000. По факту – книжка вышла в 1993 году и нигде не продавалась.

Это мои старшие классы, я уже умела ходить по книжным магазинам, уже была галерея «Серебряный век» в музее Ахматовой, были старые «Подписные издания» на Литейном, ещё – и долго ещё – была легендарная Люся (Людмила Леонидовна Левина, много лет работавшая в поэтическом отделе на втором этаже) в «Доме книги»… Ещё не сгорел Дом писателя на Воинова (ныне Шпалерная, здание с удивительной внутренней планировкой, выходившее частью с редакциями на Неву, а частью с залами для выступлений и потайными комнатками для деятельности союза писателей – на улицу Воинова), уже выходила газета «Литератор». И ещё книги современных поэтов продавались широко – помнится, летом того же 1993 года я купила сборник Константина Ваншенкина в книжном магазине посёлка Рощино, о каковом месте я много лет спустя узнала, что там жила Эдит Сёдергран, петербургская поэтесса, писавшая на шведском и сгоревшая от чахотки в возрасте за 30, младше, чем я сейчас. Ваншенкина читать было можно.

Остальное, случайно попадавшееся, я предпочитала чёркать в метро, как нещадно чёркал наши опусы, давая бесценные советы о круге чтения и осторожные – о собственном развитии, Андрей Петрович Ефремов, ныне покойный, писатель и редактор, случайно, как мне кажется по прошествии лет, оказавшийся наставником старшей поэтической группы литературного клуба «Дерзание», куда я попала весной 1991 – с улицы, через городской конкурс литературного (и филологического тоже) творчества школьников, и откуда вылетела со свистом в начале 1994, в 16 лет, когда Андрей Петрович оттуда уволился, а я ещё не окончила школу…

Касательно горизонтального контекста того времени – мы знали, что где-то в нескольких кварталах старого Петербурга от нас, на Фонтанке, 59, в Лениздате, при газете «Ленинские искры» (местная версия «Пионерской правды»), заседает лито Лейкина, «где пишут правильно». С Вячеславом Абрамовичем Лейкиным я тогда не была знакома, только через много лет нас представили, когда я никак не впадала уже в категорию авторов, на которых он мог бы оказать хоть какое-то влияние (влияние же в начале 1990-х на меня оказал Михаил Давидович Яснов, замечательный – хоть я и не люблю такого слова, но оно – его – детский поэт и переводчик с французского, который пару раз приглашал меня на запись радиопередачи «Поэтический букварь», посвященной современной детской поэзии). Также мы всем «Дерзанием» ходили в гости в лито «Муха под луной» (шутили: «Луна под мухой»), собиравшееся в Доме писателя на Воинова – странно, но за все эти годы никаких концов этого сообщества мне так и не удалось найти.

Добавлю имена значимых для меня и посейчас современных поэтов, знаемых из того периода жизни: Евгений Мякишев, Геннадий Григорьев, Глеб Горбовский, Евгений Сливкин, немного другими путями: Наталья Медведева. Александра Кушнера, конечно, тоже знала. И ещё: одноклассница, никак не увлекающаяся поэзией, несколько раньше, в средней школе, на все праздники приносила выученными наизусть стихи Александра Шевелёва, именем которого сейчас названа железнодорожная платформа в Ленобласти. Кейс, что называется, потрясающий (не все станции в регионе переименованы с советско-финской «зимней» войны), но он на тему «как писать не надо». Неподцензурная поэзия в моей жизни появилась позже. В возрасте после двадцати.

И вот мой рассказ подбирается к самому интересному, в котором я предпочту скрыть почти все имена. Андрей Петрович Ефремов был «белой вороной» среди руководителей «Дерзания», так как (о принципах его работы я сказала выше) он стремился к тому, чтоб мы писали не «гладко и красиво», а по-своему, как никто иной. Этот толчок к индивидуализации и много лет постоянного труда, скорее всего, способны сделать из человека что-то путное в литературном смысле. Поэтами из выпуска никто, кроме меня, не стал (даже о Софье Вечтомовой я давно ничего не слышала, она в какую-то секунду имела некую известность, сейчас поискала в соцсетях – да, заходила несколько минут назад, следовательно, жива). О некоторых мне известно, что они состоялись в других областях: так, человек, научивший меня бегать не задыхаясь, сейчас глава крупного агентства недвижимости, а девушка, после школы поступившая на китайское и успешно окончившая его, занимается современными образовательными технологиями, которые ей нравятся, а о китайском и не вспоминает, хотя в современном Петербурге этот язык остро нужен. С ними я мало общаюсь, если не сказать, что совсем не. Ещё много о ком вообще ничего не знаю. Не, у меня нет самомнения и заносчивости, но в истории «Дерзания» наша группа, наша микроэпоха – секунда, и о ней ничего нет даже в масштабном труде об истории этого сообщества, несколько лет назад подготовленном Юлией Валиевой, уникальным специалистом по истории литературных и культурных сообществ последнего полувека.

И теперь – про саму первую публикацию: на развороте, где скрепка, стр. 27, написано «СУХОВЕЙ Даша, 14 лет», и далее следуют 2 стихотворения: первое верлибр, второе – расшатанно-рифмованное, как написал бы Андрей Родионов, если бы ему тогда было 14, а не к 20. Во втором тексте – рукописная правка: слово «нежный» моей рукой заменено на «наивный», как и было в оригинале. Ошибка возникла или по чисто техническим причинам – набор производился с машинописи, или по причинам, связанным с тем, что за пределами нашей малой группы, о которой уже много было сказано выше, действовали советские законы редактирования. Даже ещё действовал «перевод» выпускающихся из школ «дерзайцев» в подходящие им «взрослые» лито. Но так как я окончила школу уже без посещения «Дерзания», не знаю, сохранилось ли это правило к моменту моего выпуска. И про советские законы редактирования: частично где-то у меня сохранилась рукопись книги «Стиховник», готовившейся в те же годы – в 1992-93, откуда злобным красным карандашом – я хорошо помню, чьим, но смолчу, было не раз выкушено оригинальное и заменено на банальное. Хорошо, что книга не вышла (и публиковаться это нигде, разумеется, не будет).

А эти два стихотворения – хорошо, что вышли. (Дарья Суховей)

Меня первый раз опубликовали как какого-то, кажется, лауреата или одного из лауреатов фестиваля «Поэты против тоталитаризма». Он проходил в Москве летом 1989 или 1990 года. Точно не помню. Никакого отношения к тоталитаризму я тогда совсем не выражал. Мне кажется, тогда молодые люди вроде меня его уже просто не замечали. Всех интересовал постмодернизм и пьянки с гашишами. Собственно, о том, что одно мое стихотворение из выступления было напечатано, я узнал года через полтора-два, будучи уже за границей. Это было издание «Гуманитарный фонд» – такая газета про актуальное искусство. Там работала одна женщина, которая меня знала. Она прислала мне письмо со страницей из газеты.

По поводу публикации я ничего не испытал. Прошло довольно много времени. Да и вообще, только последние годы, мне кажется, я стал понимать значение публикаций. Для читателей, оказывается, это важно. В принципе, почти все, что я пишу, можно найти в интернете. А вот нет. Публикации почему-то важны.

А в те годы я, в принципе, мало думал о том, что могут быть какие-то читатели. Время было такое, что, казалось, завтра я вполне могу оказаться в параллельном пространстве, где я не Федя, а Степан, и работаю уборщиком в исправительном заведении для инопланетян. Какие уж тут публикации? (Федор Сваровский)

Первыми своими публикациями я числю две: первую книжку «Провинциальная латынь», вышедшую в Симферополе в 2001 году за счет средств отчасти автора, отчасти спонсора, и первую подборку (а не отдельный текст) в «Знамени» в 2005 году.

Обоих сейчас несколько стыжусь.

Но были и забавные обстоятельства.

Половину тиража «Латыни» мне передали с проводниками восьмого вагона скорого поезда 68 «Симферополь – Москва». Войдя в вагон, я долго мялся, не решаясь обратиться к проводнице в качестве автора – ну это как представиться «Здравствуйте, я поэт!» – всякий нормальный человек в России после произнесения этих слов покраснеет и в смущении убежит, если он, конечно, и вправду не поэт, то бишь персона, у которой, по словам Дмитрия Горчева, стыда вообще нет.

Когда я, наконец, выдавил из себя эти слова, крупная пергидрольная проводница с яркими маникюром, бюстом, кудрями, тенями и т.д. вынесла 100 экземпляров в полиэтиленовом пакете и с придыханием произнесла: «А это ваши стихи? А про любовь у вас есть? А подарите одну с автографом?»

Напрягшись и вспомнив, что пара стихов из книги условно могут быть отнесены к категории «О любви», я кивнул и изобразил в виде автографа нечто превыспреннее, причем почему-то – всей поездной бригаде. Интересно, существует ли еще, в связи с событиями последних лет, поезд 68, и помнят ли его проводницы стихи малоизвестного автора о любви?

Что до единственной публикации в «Знамени», образовавшейся тщанием бессменной главы тамошнего отдела поэзии Ольги Ермолаевой, которой понравились несколько стихов, читанных мною на т.н. «Открытом чемпионате Москвы по поэзии» (о самом чемпионате можно рассказывать долго, но это лучше делать в ином месте), то там были два забавных момента.

Во-первых, для публикации мне пришлось, по просьбе Ольги Юрьевны, заменить в одном тексте неприемлемое для толстого журнала слово «попиздеть». Настоятельно предложенное для этой цели О.Ю. слово «потрындеть» до сих пор вызывает во мне нервную дрожь.

Во-вторых же, это была моя первая (и одна из последних) гонорарная публикация. Что характерно, именно в тот момент я находился в весьма стесненных обстоятельствах, и первый гонорар был тут же потрачен мною в продуктовом магазине на Садовом кольце ровно на то, на что и надо тратить гонорары — хлеб, молоко, грудинку для супа, яйца, картошку и что-то из круп. Целый следующий день меня не покидало гордое ощущение человека, живущего литературным трудом. (Геннадий Каневский)

Первым Лейбов меня напечатал, Роман Григорьевич. И даже какие-то слова хорошие мне написал, что и тогда, и теперь кажется важнее, чем просто публикация. Потом оказалось, что он, например, терпеть не может стихи Михаила Ерёмина. А я терпеть не могу то, что он считает хорошими стихами. И ещё оказалось, что он против буквы «Ё», ну а это вообще за гранью, естественно. И поэтому теперь вся история с моей первой публикацией кажется мне какой-то тупиковой – мне совсем непонятно, как людям, которые не любят то, что люблю я, могут нравиться мои стихи. Так что лучше я о своей первой книге расскажу, рукописной. Книга называлась «Кем я хочу быть», это у нас был как бы дипломный проект такой, в садике. Я хотел быть водителем грузовика, и вся книга была о грузовиках. Текста было мало, потому что писать тогда было очень трудно, и в основном в книге были вырезки из журнала «За рулём», с огромными КРАЗами и КАМАЗами, невероятных цветов, как трансформеры, и ещё как тот оранжевый, аж вырви-глаз, 265 Б в любимом фильме, тот прекрасный самосвал, который дали («ДАЛИ!») Фрунзику Мкртчяну, и который в соседнем дворе стоит. (Арсений Ровинский)

Тщательно вспоминал и не смог. У меня всегда были мерцающие отношения с публикациями, я очень хорошо помню и состояния, и спецэффекты вокруг написания текстов, но даже от выхода книжек у меня остались только факты.

Наш литинститутский курс никогда не обсуждал публикации – это слишком низко, слишком сложно, слишком избыточно или будет, но не сейчас. Меня интересовала любовь (ебля), Шванкмайер и история религий, а тексты – во многом как дневниковый способ разглядывать и вспоминать. Все мое окружение в то время так же использовало искусство, чтобы проживать дни, или позволяло искусству использовать себя (нас), чтобы их, наоборот, не проживать, а его реализация для этого совсем не нужна, так что она происходила случайно (или не происходила, и тогда, конечно, было очень остро). (Илья Данишевский)